青木島遊園地廃止・市民検証報告書 第7章「案」「1軒の苦情→こども公園廃止 望んだのは、誰?」--検証: 信州・長野県 小さな遊園地の大きな問い 青木島遊園地廃止検証市民委員会

257 Views

August 03, 25

スライド概要

(限定公開)

この検証報告書へのご意見をお願いします。

報告書に反映させて、長野市に提出する予定です。

2025.08.08.締め切り

こちらまで↓

https://bit.ly/aokijimagorm

青木島遊園地廃止検証市民委員会

内容

第7章 提言:市民と長野市の未来を見据えて 4

はじめに 4

1. 責任の明確化 5

提言1-1:市長の政治責任と行政責任 5

提言1-2:職員の行政責任 6

2. 外部・第三者による解明 7

提言2-1:決裁なき支出に関する外部監査の実施 8

3. こどもたちの遊び場と尊厳の回復 9

提言3-1:こどもたちとの対話と代替公園の設置 9

提言3-2:「(仮称)長野市こどもの権利条例」への具体的な反映 11

提言3-3:表現の自由侵害の再発防止 11

4. 人治から法治へ 13

提言4-1:公共施設の設置・改廃プロセスの条例化 13

提言4-2:行政プロセスの文書化と情報公開 13

提言4-3:合理的根拠に基づく政策立案(EBPM) 14

提言4-4:全庁的な苦情対応システムの構築 14

5. コミュニティ再生支援 15

青木島遊園地廃止問題 問題点と提言対応表 16

結び:子育て先進都市への再生 17

第7章 市長への提言

はじめに

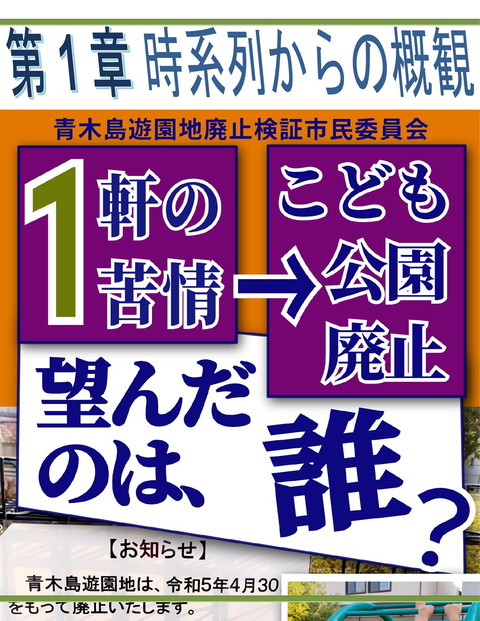

本検証市民報告書は、第1章から第6章にわたり、青木島遊園地廃止問題が、いかにして市民の平穏な生活を脅かす事態へと至ったか、その過程を丹念に追跡してきました。

こどもの声を「騒音」と断ずる一軒の苦情を前に、行政がこどもたちの「遊ぶ権利」を簡単に取り上げてしまったという事実。子育て世帯にとって、それは遠くの出来事ではなく、いつか自分の身に起きるかもしれない身近な脅威に見えました。「社会はいつでもこどもを持つ家庭に罰を与えられる」という恐怖と失望は、現実感をもって、広く植え付けられる結果となったのです。

今や長野市という一地方自治体の枠を超え、この問題を解決し、こどもたちのための社会を築く意志を示すことは、国民全体が長野市に期待していると言っても過言ではないでしょう。

提言は、特定の個人を断罪することを目的とするものではありません。傷つけられたこどもたちの心と地域社会の信頼を回復し、歪められた行政を正常化するという、私たち市民が担うべき責任感から生まれたものです。

提言は、長野市当局に対し、保身を捨て、真に市民に奉仕する、透明で、説明責任を果たし、思いやりのある行政を、私たち市民と共に築き上げることを求める、切なる呼びかけです。

1. 責任の明確化

権力を持つ者が自らの判断と結果責任を明確に認めない限り、信頼の再構築は不可能であり、本委員会は市長の英断に期待します。

提言1-1:市長の政治責任と行政責任

提言: 本委員会は、荻原健司市長に対し、直ちに以下の行動を取ることを強く求めます。

1. 青木島地域のこどもたちをはじめとする市民に対し、市長自身の言葉による謝罪を改めて公に行うこと。この謝罪は、既に行われた形式的なものではなく、以下に述べるような失敗を具体的に認めるものでなければなりません。

◆弁護士からの助言に反し、こどもの権利を侵害する形で廃止が進められている事実を把握したにもかかわらず、それを即時停止させるリーダーシップを発揮しなかったこと。

◆「緑を豊かにする条例」第3条(市長の責務)第1項に定める市長の「緑を豊かにする計画」策定・実施義務に、市長自ら違反したこと。

◆選挙時に有権者に対して行った、「放課後子ども総合プランの環境整備」という公約に違背するに留まらず、遊園地廃止によって青木島児童センター利用児童らに対するサービス水準を著しく低下させたこと。

◆「子どもを大切にするまち長野」という総合的公約を掲げたにもかかわらず、青木島のこどもたちを対象とした遊園地廃止決定についての説明・意見聴取は全く行っていないことに加え、遊園地が壊されるさまを目撃させる等こどもたちへの考慮が十分でなかったことにより、こどもたちの心に傷を負わせ、大人たちへの信用を失わせたこと。

◆本委員会の試算によれば、少なくとも4億7千万円のマイナスの経済効果に相当する、市の評判への深刻なダメージを招いたこと。

◆実は遊園地敷地地権者との交渉上の難点を十分に認識しながら、住民説明会では「単なる廃止ありきの説明会ではない」等と廃止再検討に含みを残してみせ、結局は地権者都合を理由に廃止方針を維持した態度は、深刻な倫理上の過ちを犯したものであること。

2.これらの反省を具体的な形で示すため、市長が相当期間、給与の一部を自主的に返納すること。

3.青木島小学校を訪問し、スクールランチミーティング等の場を設けて、遊園地を失ったこどもたちの声を直接聞くこと。

提言の趣旨: これらの行動は、単なる儀礼や金銭的な罰則ではありません。深刻な行政の失敗に対する最高責任者としての政治的・道義的責任を、市民の目に見える形で明確にするための具体的な行動です。市長が範を示さずして、組織の自浄はあり得ません。

提言1-2:職員の行政責任

提言: 責任は、市長個人にとどまらず、しかるべき職員に及ばなければなりません。本委員会は、この失敗の中心にいた主要な職員の具体的な作為・不作為に対し、市が人事上の処分手続きを開始することを提言します。対象には以下の職員が含まれるべきです。

◆公園緑地課長・都市整備部長:遊園地を廃止する有効な理由は見当たらないにも関わらず、有効な廃止決裁文書なしに遊園地解体を強行した独断専行の責任とその監督責任。

◆こども政策課長・こども未来部長: 弁護士からの助言に反し、こどもの遊ぶ権利を守るという組織の根幹的な使命を放棄して苦情元世帯主張に迎合し、青木島児童センターのこどもたちの遊園地利用を停止する措置をとった責任とその監督責任。

◆会計管理者: 有効な遊園地廃止の決裁文書の存在を確認することなく原形復旧工事費の支出を承認し、公金支出の最終チェック機能を果たさなかった責任。

提言の趣旨: 市役所内に「不処罰の文化」を放置することは、さらなる行政の腐敗を招きます。公文書等の客観的な資料で明らかにされた明確な失策に対して特定の個人の責任を問うことは、すべての公務員が法律、規則、そして全体の奉仕者としての務めを遵守しなければならないという、行政組織の規律を維持するために不可欠です。

2. 外部・第三者による解明

第5章で詳述したように、市の検討委員会報告書が「市長の政策判断」という問題の核心を避け、市民の疑問に答える検証ではなく、行政組織を守るための検証であったことを、本委員会は明らかにしました。そもそも、本報告書が指摘するように、廃止決定の手続手法や日付が複数挙げられている市の報告書は、報告書の体をなしていません。全容の解明のためには、市から独立し、市民から信頼される再検証が必要です。

提言: 本委員会は、市長に対し、「長野市事務処理の在り方検討委員会」が、市民の疑問に応える検証として機能しなかったことを認めた上で、日本弁護士連合会(日弁連)の「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」に従って、新たな検証委員会を設置することを要求します。

新検証委員会においては、以下の原則が遵守されるべきです。

◆独立性: 委員は、その専門知識と高い倫理観に基づいて選ばれ、長野市行政との間に利害関係がない者でなければなりません。

◆調査範囲: 委員会の権限は、最初の苦情対応から市長の最終決定、そしてその後の検証プロセスの問題点に至るまで、事案のあらゆる側面を調査できるものとすべきです。「聖域」や調査対象外の事象は存在すべきではありません。

◆調査権限: 委員会には、すべての市の文書、電子メール、記録にアクセスするための権限が与えられ、市はすべての現職および元職員に対し、協力を命じるべきです。

◆透明性: 委員会の最終報告書は、市による事前審査や編集を受けることなく、その全文が公表され、長野市民と国民全てに対する説明責任を確保しなければなりません。

提言の趣旨:検証されるべき市の幹部職員が検証する側の外部委員を従属させる「二層構造」、利益相反の可能性がある委員の任命、市長の政策判断の「聖域」化等が不適切であったと、市長は認めるべきです。検証が失敗であったと率直に認めることで初めて、市長は信頼回復のチャンスを得ることができるのです。

提言2-1:決裁なき支出に関する外部監査の実施

提言: 本委員会は、市と包括外部監査契約を締結した外部監査人に対し、遊園地廃止に関わる全財務プロセスについて、監査を実施する必要性を提起します。

提言の趣旨: 本委員会の調査により、廃止を決定する有効な決裁文書がないまま、遊園地原形復旧工事費に公金が支出されたという驚くべき事実が明らかになりました。これは財政規律の根幹を揺るがす重大な問題であり、地方自治法に反する支出である可能性があります。その実態の解明については、事案の重大性に鑑み、外部監査人による監査が適切です。

3. こどもたちの遊び場と尊厳の回復

この事件が私たちの社会に与えた最も深刻な傷は、青木島のこどもたちの権利が踏みにじられたという事実です。基本的なこどもの権利は、組織的に無視され、侵害されました。こどもたちが失ったものを取り戻すには、具体的、回復的な行動が必要です。

提言3-1:こどもたちとの対話と代替公園の設置

提言: 本委員会は、市当局に対し、直ちに予算を確保し、青木島地区内に新しい公園を建設するための用地取得を要求します。この公園は、青木島遊園地と同等以上の機能、広さ、利便性を備えている必要があります。また、青木島以外の地域においても、公園・遊園地がこどもと市民にとって利用されやすい状況であるかについて、定期的に点検し客観的な指標で市民に公表する取り組みを求めます。

提言の趣旨: 新遊園地建設は、最低限必要なハード面からの原状回復ですが、そのプロセスこそが重要です。行政から軽視されたという記憶を癒すためには、この新しい公園の計画と建設が、市民参画の下で行われる必要があります。市は、新しい空間が真に彼らのニーズと願いを反映するものとなるよう努めるべきです。

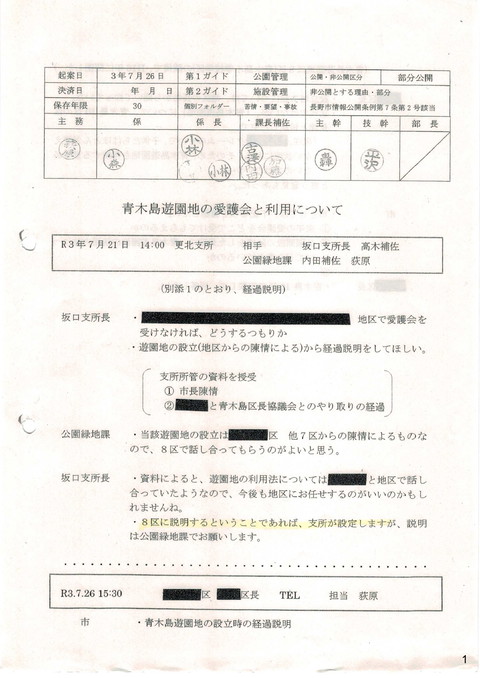

市は青木島小学校校庭の一部に新たな「遊び場」を設けましたが、これは青木島遊園地の代替とは認められません。面積的には従前の1376㎡に対し365㎡と、四分の一程度しかないうえに、ボール遊びが禁止され、従前の遊園地の機能が回復されたとは言えません。校庭は「緑を豊かにする計画」に位置付けられておらず、教育委員会が管理していることから、小学校児童にとっては都合がよいとしても、地域の緑の空間が回復されたとは言えない状況です。市長による条例違反は、現状においても解消されていません。

提言3-2:「(仮称)長野市こどもの権利条例」への具体的な反映

提言: 市が現在制定準備を進めている「(仮称)長野市こどもの権利条例」においては、本件の反省に立ち、以下の内容を条文として明確に盛り込むことを強く求めます。特に、本件で侵害されたこどもたちの「遊ぶ権利」の扱いに鑑み、以下の2点を条文として明記することを強く求めます。

◆こどもの「遊ぶ権利」の保障: 国連の「子どもの権利条約」第31条に定められた、こどもの成長に不可欠な「遊ぶ権利」を明文で保障すること。

◆こどもの声を「騒音」とみなさない原則: こどもが遊ぶ際などに発する声を、原則として騒音規制等の対象としないことを明記すること。

提言の趣旨: 市が新条例の準備を進めていることは評価します。しかし、本条例が実効性を持ち、市民の信頼を得るためには、青木島遊園地廃止に伴って侵害されたこどもの権利が、具体的に、かつ明確に保障されなければなりません。

提言3-3:表現の自由侵害の再発防止

提言:青木島児童センターのこどもたちが、遊園地への感謝と愛惜のメッセージが書かれた横断幕を掲げようとしたところ、長野市社会福祉協議会職員が妨害した事件について、市長に対し、青木島児童センターのこどもたちに直接、謝罪することを求めます。

◆この失策の中心にいた主要な職員の具体的な作為・不作為に対し、社会福祉協議会が人事上の処分手続きを開始するように市長が働きかけることを提言します。長野市「令和5年度指定管理者適用施設 モニタリング評価調書」では、この件について特に触れられていません。自己評価をより適切に行うよう、市から社会福祉協議会に注意し、提出しなおさせるべきです。また、現在の放課後こども総合プラン事業の主要な受け皿であるながのこども財団に対し、再発防止策を立案させることを提言します。

提言の趣旨: 横断幕の掲示禁止は、遊園地廃止問題の異常さを最もよく現している出来事の一つです。紛れもない検閲であり、放課後こども総合プランという市行政の事業の下、憲法で保障されたこどもたちの表現の自由に対し、許されない侵害が行われました。感謝という最も純粋で肯定的な感情でさえ、会ったこともない一人の大人の機嫌を損ねないように押さえ込まれなければならない、という教訓をこどもたちに与える必要があるとは思えません。なぜこのようなことが起きたのか、そして二度と起きないようにするために、どのような努力をしていくのか。市長から直接こどもたちに説明し、謝罪する必要があります。さらに市は、こどもの表現の自由が、臆病なリーダーによって二度と犠牲にされることのないよう、すべての部局および関連団体に対して明確な決意を明らかにする必要があります。

4. 人治から法治へ

弁護士の専門的な見解よりも、現場における苦情への迎合という安易な姿勢をより重視した青木島遊園地の悲劇は、市の組織風土における根深い欠陥がもたらした必然とも言える結果でした。これらの人治による裁量で左右されうる古いシステムは、堅牢で客観的なルールによって置き換えられなければなりません。

提言4-1:公共施設の設置・改廃プロセスの条例化

提言: 本委員会は、すべての公共施設の設置、重要な変更、そして廃止のプロセスを具体的に規定する、新しい市条例の制定を提案します。

提言の趣旨: 市の検討委員会報告書においても、「公園の廃止に関する統一的なルールやマニュアル等がなかった」点は問題として指摘されています。しかし、その反省が、「マニュアル等の整備」に留まるのであれば、今回の事態の再発を完全に防ぐことは難しいでしょう。成文化されたルールよりも、担当者の感覚的で逸脱した裁量や、誤った前例を無批判に重んじる旧態依然とした組織風土が、今回の失敗の根源にあるからです。既に「公共施設マネジメント条例」が導入されている他の自治体の事例もあります。長野市においても、揺らぐことのない、実効性のある一般的な手続きを確立しなければなりません。

◆市民協議の必須化:透明な市民協議プロセスを、いかなる決定においても必須の手続きとしなければなりません。公聴会や利用者・地域住民への積極的な働きかけなどで、決定が下される「前」に彼らの声が確実に聴かれ、考慮されることを保証しなければなりません。

◆保存の原則: 条例には、やむを得ない、そしてそれを上回る公益がない限り、公共資産は「安易に廃止することがあってはならない」という原則を明確に組み込まなければなりません。

提言4-2:行政プロセスの文書化と情報公開

提言: 市の意思決定プロセスは、公文書によって記録されなければならないとする規定を、条例等で定めることを求めます。これらの文書は、原則として公開され、市民がいつでも検証できるようにすべきです。

提言の趣旨: 本件における最大の失敗の一つは、遊園地廃止という重大な決定が、その根拠と責任の所在を明らかにする「決裁文書」なしに行われたことです。文書に基づかない行政運営は、担当者の恣意的な判断を許し、後の検証を不可能にするため、透明性と公正性の観点から断じて許されません。意思決定のプロセスの文書化と、その原則公開を制度として確立することは、説明責任を果たす行政の基本であり、信頼回復のための不可欠な一歩です。

提言4-3:合理的根拠に基づく政策立案(EBPM)

提言: 市は、公共施設に影響を与える重要な決定について、合理的根拠に基づく政策立案(EBPM)方針を採用し、実施すべきです。

提言の趣旨: 本件における失敗は、様々な客観的・合理的根拠を欠いたまま、極めて重大な意思決定がなされた点にあります。市が廃止の根拠とした「特殊な立地」という主張は、騒音レベルや利用者数といった定量的なデータを欠いていただけでなく、より根本的に、現場で何が起きているかを把握し、当事者の声を丹念に拾うという質的な調査を全く怠っていました。合理的根拠に基づく政策立案(EBPM)とは、単に統計データを集めることではありません。実際に公園がどのように利用され、こどもたちにとってどれほどかけがえのない場所であったか、そうした現場の状況や市民の声を丁寧に集めて分析し、政策に反映させるプロセスそのものです。今後は、公共施設に関するいかなる提案も、定量的な数値データと、利用者や地域住民の意見の聴き取りによる意向把握という定性データの両方を、十分に考慮した合理的なものとしてなされるべきです。これにより、市の説明責任の果たし方は、市民全体の利益を反映した客観的なものへと移行するでしょう。

提言4-4:全庁的な苦情対応システムの構築

提言: 市は、苦情を処理するため、複数部署にまたがる体制を構築することを提言します。

提言の趣旨:本件は、児童センターという孤立した現地機関が手に余る苦情を抱えていたことに始まり、本庁のこども政策課が十分な調整に乗り出さなかったことが、重要な転機となりました。この種の苦情に対して、関連した部局(法務、児童福祉、市民生活、都市計画、教育委員会など)による横断的な体制が自動的に立ち上がる制度を用意する必要があります。調査、調停、対立解決のための明確なステップが含まれ、苦情主に迎合することなく、条例や規則と地域社会全体の福祉に根ざした対応としなければなりません。管理職を含む職員に対し、継続的な研修を実施する必要もあります。

5. コミュニティ再生支援

提言: 本委員会は、市が直ちに、青木島地域の関心を持つすべての住民を対象として、中立的な第三者である専門家が進行役を務める「青木島円卓会議」開催を支援することを提言します。

提言の趣旨: 青木島地域内における、または地域と行政との分断の傷は、今もなお癒えていません。市の失策は隣人を対立させ、苦い思いを残しました。単に新しい公園を建設するだけでは、この見えない亀裂は修復されません。専門家が進行役を務めるプロセスは、住民が不満を表明し、恐れることなく異なる視点に耳を傾け、自分たちの地域の未来について協力して新しい共通の理解を築き始めるために必要です。

青木島遊園地廃止問題 問題点と提言対応表

明らかになった問題点(本報告書第1~6章より) 市民委員会からの具体的提言

責任の所在の曖昧さ: 市長のリーダーシップ欠如、公約・条例違反、職員の行政責任 提言1:

市長の謝罪・給与返納・青木島小学校訪問、関係職員の処分

検証の形骸化:

独立性に欠ける市の「検証」体制、会計体制 提言2: 日弁連指針に基づく検証委員会の再設置、会計管理者への外部監査(廃止決裁なしで支出している)

こどもの権利回復: 「遊ぶ権利」「意見表明権」「表現の自由」が組織的に軽視・侵害された 提言3:代替公園の設置、「こどもの権利条例案」に「遊ぶ権利」とこどもの遊ぶ声を騒音と見なさない条項追加、表現の自由侵害への市長謝罪

制度的欠陥:恣意的な意思決定、客観的根拠の欠如、杜撰な苦情対応プロセス 提言4: 公共施設の改廃に関する条例の制定、行政プロセスの文書化徹底、合理的根拠に基づく政策立案(EBPM)の徹底、全庁的な苦情対応方針

地域コミュニティの分断: 市の不作為が地域内の対立を煽り、不信感を生んだ 提言4: 専門家による対話の場の設定を通じたコミュニティ再生支援

結び:子育て先進都市への再生

青木島遊園地の廃止は、長野市の歴史における痛恨事であると同時に、現代日本が抱える課題を象徴する国民的な事件となりました。いざというときに、行政が公正であること、透明であること、そして弱い人々-こどもたち―を守ること―を果たせなかった事案として、広く記憶されています。

しかし、この物語の結末はまだ書かれていません。この問題の解決は、もはや長野市だけの問題ではなく、全国の子育て世帯が固唾を飲んでその行方を見守る、公共的な意味を持つ関心事に至っています。長野市がこの過ちから何を学び、どう再生するのか。その姿を示すことこそ、今、国民が長野市に最も期待していることです。

本委員会がこの章で提示した提言は、その期待に応えるための、具体的なロードマップです。

単に失われた信頼を回復するだけではありません。この深刻な教訓を糧に、日本中のどの都市よりもこどもたちの声が尊重される、「子育て先進都市」として生まれ変わる好機でもあります。言い訳や責任転嫁、先延ばしの時は終わりました。

国民的な注目を集めるこの問題に真摯に向き合い、すべての子育て世帯を安心させるという重い責任を果たす。その勇気ある、断固とした行動を、私たち市民は長野市に求めます。

◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents

関連スライド

各ページのテキスト

第7章 市長への提言

内容 第 7 章 提言:市民と長野市の未来を見据えて ...............4 はじめに ...............................................4 1. 責任の明確化 .......................................5 提言 1-1:市長の政治責任と行政責任 ...................5 提言 1-2:職員の行政責任 .............................6 2. 外部・第三者による解明 .............................7 提言 2-1:決裁なき支出に関する外部監査の実施..........8 3. こどもたちの遊び場と尊厳の回復 ......................9 提言 3-1:こどもたちとの対話と代替公園の設置..........9 提言 3-2:「 (仮称)長野市こどもの権利条例」への具体的な 反映 ..................................................11 提言 3-3:表現の自由侵害の再発防止 ..................11 4. 人治から法治へ .....................................13 提言 4-1:公共施設の設置・改廃プロセスの条例化.......13 提言 4-2:行政プロセスの文書化と情報公開.............13 提言 4-3:合理的根拠に基づく政策立案(EBPM).........14 提言 4-4:全庁的な苦情対応システムの構築.............14 5. コミュニティ再生支援 ..............................15 青木島遊園地廃止問題 問題点と提言対応表 ..............16 結び:子育て先進都市への再生 ..........................17

第7章 市長への提言 はじめに 本検証市民報告書は、第 1 章から第 6 章にわたり、青木島遊園地 廃止問題が、いかにして市民の平穏な生活を脅かす事態へと至った か、その過程を丹念に追跡してきました。 こどもの声を「騒音」と断ずる一軒の苦情を前に、行政がこども たちの「遊ぶ権利」を簡単に取り上げてしまったという事実。子育 て世帯にとって、それは遠くの出来事ではなく、いつか自分の身に 起きるかもしれない身近な脅威に見えました。「社会はいつでもこ どもを持つ家庭に罰を与えられる」という恐怖と失望は、現実感を もって、広く植え付けられる結果となったのです。 今や長野市という一地方自治体の枠を超え、この問題を解決し、 こどもたちのための社会を築く意志を示すことは、国民全体が長野 市に期待していると言っても過言ではないでしょう。 提言は、特定の個人を断罪することを目的とするものではありま せん。傷つけられたこどもたちの心と地域社会の信頼を回復し、歪 められた行政を正常化するという、私たち市民が担うべき責任感か ら生まれたものです。 提言は、長野市当局に対し、保身を捨て、真に市民に奉仕する、 透明で、説明責任を果たし、思いやりのある行政を、私たち市民と 共に築き上げることを求める、切なる呼びかけです。

1. 責任の明確化 権力を持つ者が自らの判断と結果責任を明確に認めない限り、信 頼の再構築は不可能であり、本委員会は市長の英断に期待します。 提言 1-1:市長の政治責任と行政責任 提言: 本委員会は、荻原健司市長に対し、直ちに以下の行動を取 ることを強く求めます。 1. 青木島地域のこどもたちをはじめとする市民に対し、市長 自身の言葉による謝罪を改めて公に行うこと。この謝罪は、既 に行われた形式的なものではなく、以下に述べるような失敗を 具体的に認めるものでなければなりません。 ◆弁護士からの助言に反し、こどもの権利を侵害する形で廃 止が進められている事実を把握したにもかかわらず、それを 即時停止させるリーダーシップを発揮しなかったこと。 ◆「緑を豊かにする条例」第 3 条(市長の責務)第 1 項に定 める市長の「緑を豊かにする計画」策定・実施義務に、市長 自ら違反したこと。 ◆選挙時に有権者に対して行った、「放課後子ども総合プラ ンの環境整備」という公約に違背するに留まらず、遊園地廃 止によって青木島児童センター利用児童らに対するサービス 水準を著しく低下させたこと。 ◆「子どもを大切にするまち長野」という総合的公約を掲げ たにもかかわらず、青木島のこどもたちを対象とした遊園地 廃止決定についての説明・意見聴取は全く行っていないこと に加え、遊園地が壊されるさまを目撃させる等こどもたちへ の考慮が十分でなかったことにより、こどもたちの心に傷を 負わせ、大人たちへの信用を失わせたこと。 ◆本委員会の試算によれば、少なくとも 4 億 7 千万円のマイ ナスの経済効果に相当する、市の評判への深刻なダメージを 招いたこと。 ◆実は遊園地敷地地権者との交渉上の難点を十分に認識しな がら、住民説明会では「単なる廃止ありきの説明会ではな い」等と廃止再検討に含みを残してみせ、結局は地権者都合

を理由に廃止方針を維持した態度は、深刻な倫理上の過ちを 犯したものであること。 2.青木島小学校を訪問し、スクールランチミーティング等の場 を設けて、遊園地を失ったこどもたちの声を直接聞くこと。 3. これらの反省を具体的な形で示すため、市長自らペナルティ を課すこと。 提言の趣旨: これらの行動は、単なる儀礼ではありません。深刻 な行政の失敗に対する最高責任者としての政治的・道義的責任を、 市民の目に見える形で明確にするための具体的な行動です。市長が 範を示さずして、組織の自浄はあり得ません。 提言 1-2:職員の行政責任 提言: 責任は、市長個人にとどまらず、しかるべき職員に及ばな ければなりません。本委員会は、この失敗の中心にいた主要な職員 の具体的な作為・不作為について、人事上の処分等を含め、市が信 頼回復のための所要の措置を執ることを提言します。対象には以下 の職員が含まれるべきです。 ◆公園緑地課長・都市整備部長:遊園地を廃止する有効な理 由は見当たらないにも関わらず、有効な廃止決裁文書なしに 遊園地解体を強行した独断専行の責任とその監督責任。 ◆こども政策課長・こども未来部長: 弁護士からの助言に 反し、こどもの遊ぶ権利を守るという組織の根幹的な使命を 放棄して苦情元世帯主張に迎合し、青木島児童センターのこ どもたちの遊園地利用を停止する措置をとった責任とその監 督責任。 ◆会計管理者: 有効な遊園地廃止の決裁文書の存在を確認 することなく原形復旧工事費の支出を承認し、公金支出の最 終チェック機能を果たさなかった責任。 提言の趣旨: 市役所内に「不処罰の文化」を放置することは、さ らなる行政の腐敗を招きます。公文書等の客観的な資料で明らかに された失策に対して特定の個人の責任を問うことは、すべての公務 員が法律、規則、そして全体の奉仕者としての務めを遵守しなけれ ばならないという、行政組織の規律を維持するために不可欠です。

2. 外部・第三者による解明 第 5 章で詳述したように、市の検討委員会報告書が「市長の政策 判断」という問題の核心を避け、市民の疑問に答える検証ではな く、行政組織を守るための検証であったことを、本委員会は明らか にしました。そもそも、本報告書が指摘するように、廃止決定の手 続手法や日付が複数挙げられている市の報告書は、報告書の体をな していません。全容の解明のためには、市から独立し、市民から信 頼される再検証が必要です。 提言: 本委員会は、市長に対し、「長野市事務処理の在り方検討委 員会」が、市民の疑問に応える検証として機能しなかったことを認 めた上で、日本弁護士連合会(日弁連)の「地方公共団体における 第三者調査委員会調査等指針」に従って、新たな検証委員会を設置 することを要求します。 新検証委員会においては、以下の原則が遵守されるべきです。 ◆独立性: 委員は、その専門知識と高い倫理観に基づいて 選ばれ、長野市行政との間に利害関係がない者でなければな りません。 ◆調査範囲: 委員会の権限は、最初の苦情対応から市長の 最終決定、そしてその後の検証プロセスの問題点に至るま で、事案のあらゆる側面を調査できるものとすべきです。 「聖域」や調査対象外の事象は存在すべきではありません。 ◆調査権限: 委員会には、すべての市の文書、電子メー ル、記録にアクセスするための権限が与えられ、市はすべて の現職および元職員に対し、協力を命じるべきです。 ◆透明性: 委員会の最終報告書は、市による事前審査や編 集を受けることなく、その全文が公表され、長野市民と国民 全てに対する説明責任を確保しなければなりません。 提言の趣旨:検証されるべき市の幹部職員が検証する側の外部委員 を従属させる「二層構造」、利益相反の可能性がある委員の任命、 市長の政策判断の「聖域」化等が不適切であったと、市長は認める べきです。検証が失敗であったと率直に認めることで初めて、市長 は信頼回復のチャンスを得ることができるのです。

提言 2-1:決裁なき支出に関する外部監査の実施 提言: 本委員会は、市と包括外部監査契約を締結した外部監査人 に対し、遊園地廃止に関わる全財務プロセスについて、監査を実施 する必要性を提起します。 提言の趣旨: 本委員会の調査により、廃止を決定する有効な決裁 文書がないまま、遊園地原形復旧工事費に公金が支出されたという 驚くべき事実が明らかになりました。これは財政規律の根幹を揺る がす重大な問題であり、地方自治法に反する支出である可能性があ ります。その実態の解明については、事案の重大性に鑑み、外部監 査人による監査が適切です。

3. こどもたちの遊び場と尊厳の回復 この事件が私たちの社会に与えた最も深刻な傷は、青木島のこど もたちの権利が踏みにじられたという事実です。基本的なこどもの 権利は、組織的に無視され、侵害されました。こどもたちが失った ものを取り戻すには、具体的、回復的な行動が必要です。 提言 3-1:こどもたちとの対話と代替公園の設置 提言: 本委員会は、市当局に対し、直ちに予算を確保し、青木島 地区内に新しい公園を建設するための用地取得を要求します。この 公園は、青木島遊園地と同等以上の機能、広さ、利便性を備えてい る必要があります。また、青木島以外の地域においても、公園・遊 園地がこどもと市民にとって利用されやすい状況であるかについ て、定期的に点検し客観的な指標で市民に公表する取り組みを求め ます。 提言の趣旨: 新遊園地建設は、最低限必要なハード面からの原状 回復ですが、そのプロセスこそが重要です。行政から軽視されたと いう記憶を癒すためには、この新しい公園の計画と建設が、市民参 画の下で行われる必要があります。市は、新しい空間が真に彼らの ニーズと願いを反映するものとなるよう努めるべきです。 市は青木島小学校校庭の一部に新たな「遊び場」を設けました が、これは青木島遊園地の代替とは認められません。面積的には従 前の 1376 ㎡に対し 365 ㎡と、四分の一程度しかないうえに、ボー ル遊びが禁止され、従前の遊園地の機能が回復されたとは言えませ ん。校庭は「緑を豊かにする計画」に位置付けられておらず、教育 委員会が管理していることから、小学校児童にとっては都合がよい としても、地域の緑の空間が回復されたとは言えない状況です。市 長による条例違反は、現状においても解消されていません。

青木島小学校遊び場整備工事平面図 施工面積は 364.7 ㎡で、青木島遊園地 1376 ㎡に及びません。 青木島小学校遊び場に掲示され たボール遊び禁止の掲示 学校は、児童の意見を聞かずに 掲示してしまいました。

提言 3-2:「(仮称)長野市こどもの権利条例」への具体 的な反映 提言: 市が現在制定準備を進めている「(仮称)長野市こどもの権 利条例」においては、本件の反省に立ち、以下の内容を条文として 明確に盛り込むことを強く求めます。特に、本件で侵害されたこど もたちの「遊ぶ権利」の扱いに鑑み、以下の 2 点を条文として明記 することを強く求めます。 ◆こどもの「遊ぶ権利」の保障: 国連の「子どもの権利条 約」第 31 条に定められた、こどもの成長に不可欠な「遊ぶ 権利」を明文で保障すること。 ◆こどもの声を「騒音」とみなさない原則: こどもが遊ぶ 際などに発する声を、原則として騒音規制等の対象としない ことを明記すること。 ◆こどもの意見反映措置:こども基本法では、こども施策に ついて、こども等の「意見を反映させるために必要な措置を 講ずる」義務を自治体に課していることから、この義務を条 例に明記し、所要の手続きを早急に制度化すること。 提言の趣旨: 市が新条例の準備を進めていることは評価します。 しかし、本条例が実効性を持ち、市民の信頼を得るためには、青木 島遊園地廃止に伴って侵害されたこどもの権利が、具体的に、かつ 明確に保障されなければなりません。 提言 3-3:「表現の自由」侵害の再発防止 提言:青木島児童センターのこどもたちが、遊園地への感謝と愛惜 のメッセージが書かれた横断幕を掲げようとしたところ、長野市社 会福祉協議会職員が妨害した事件について、市長に対し、青木島児 童センターのこどもたちに直接、謝罪することを求めます。 ◆この失策の中心にいた主要な職員の具体的な作為・不作為 に対し、社会福祉協議会が人事上の処分手続きを開始するよ うに市長が働きかけることを提言します。長野市「令和 5 年 度指定管理者適用施設 モニタリング評価調書」では、この 件について特に触れられていません。自己評価をより適切に 行うよう、市から社会福祉協議会に注意し、提出しなおさせ

るべきです。また、現在の放課後こども総合プラン事業の主 要な受け皿であるながのこども財団に対し、再発防止策を立 案させることを提言します。 提言の趣旨: 横断幕の掲示禁止は、遊園地廃止問題の異常さを 最もよく現している出来事の一つです。紛れもない検閲であり、放 課後こども総合プランという市行政の事業の下、憲法で保障された こどもたちの表現の自由に対し、許されない侵害が行われました。 感謝という最も純粋で肯定的な感情でさえ、会ったこともない一人 の大人の機嫌を損ねないように押さえ込まれなければならない、と いう教訓をこどもたちに与える必要があるとは思えません。なぜこ のようなことが起きたのか、そして二度と起きないようにするため に、どのような努力をしていくのか。市長から直接こどもたちに説 明し、謝罪する必要があります。さらに市は、こどもの表現の自由 が、臆病なリーダーによって二度と犠牲にされることのないよう、 すべての部局および関連団体に対して明確な決意を明らかにする必 要があります。

4. 人治から法治へ 弁護士の専門的な見解よりも、現場における苦情への迎合という 安易な姿勢をより重視した青木島遊園地の悲劇は、市の組織風土に おける根深い欠陥がもたらした必然とも言える結果でした。これら の人治による裁量で左右されうる古いシステムは、堅牢で客観的な ルールによって置き換えられなければなりません。 提言 4-1:公共施設の設置・改廃プロセスの条例化 提言: 本委員会は、すべての公共施設の設置、重要な変更、そし て廃止のプロセスを具体的に規定する、新しい市条例の制定を提案 します。 提言の趣旨: 市の検討委員会報告書においても、 「公園の廃止に関 する統一的なルールやマニュアル等がなかった」点は問題として指 摘されています。しかし、その反省が、「マニュアル等の整備」に 留まるのであれば、今回の事態の再発を完全に防ぐことは難しいで しょう。成文化されたルールよりも、担当者の感覚的で逸脱した裁 量や、誤った前例を無批判に重んじる旧態依然とした組織風土が、 今回の失敗の根源にあるからです。既に「公共施設マネジメント条 例」が導入されている他の自治体の事例もあります。長野市におい ても、揺らぐことのない、実効性のある一般的な手続きを確立しな ければなりません。 ◆市民協議の必須化:透明な市民協議プロセスを、いかなる 決定においても必須の手続きとしなければなりません。公聴 会や利用者・地域住民への積極的な働きかけなどで、決定が 下される「前」に彼らの声が確実に聴かれ、考慮されること を保証しなければなりません。 ◆保存の原則: 条例には、やむを得ない、そしてそれを上 回る公益がない限り、公共資産は「安易に廃止することがあ ってはならない」という原則を明確に組み込まなければなり ません。 提言 4-2:行政プロセスの文書化と情報公開 提言: 市の意思決定プロセスは、公文書によって記録されなけれ

ばならないとする規定を、条例等で定めることを求めます。これら の文書は、原則として公開され、市民がいつでも検証できるように すべきです。 提言の趣旨: 本件における最大の失敗の一つは、遊園地廃止とい う重大な決定が、その根拠と責任の所在を明らかにする「決裁文 書」なしに行われたことです。文書に基づかない行政運営は、担当 者の恣意的な判断を許し、後の検証を不可能にするため、透明性と 公正性の観点から断じて許されません。意思決定のプロセスの文書 化と、その原則公開を制度として確立することは、説明責任を果た す行政の基本であり、信頼回復のための不可欠な一歩です。 提言 4-3:合理的根拠に基づく政策立案(EBPM) 提言: 市は、公共施設に影響を与える重要な決定について、合理 的根拠に基づく政策立案(EBPM)方針を採用し、実施すべきです。 提言の趣旨: 本件における失敗は、様々な客観的・合理的根拠を 欠いたまま、極めて重大な意思決定がなされた点にあります。市が 廃止の根拠とした「特殊な立地」という主張は、騒音レベルや利用 者数といった定量的なデータを欠いていただけでなく、より根本的 に、現場で何が起きているかを把握し、当事者の声を丹念に拾うと いう質的な調査を全く怠っていました。合理的根拠に基づく政策立 案(EBPM)とは、単に統計データを集めることではありません。実 際に公園がどのように利用され、こどもたちにとってどれほどかけ がえのない場所であったか、そうした現場の状況や市民の声を丁寧 に集めて分析し、政策に反映させるプロセスそのものです。今後 は、公共施設に関するいかなる提案も、定量的な数値データと、利 用者や地域住民の意見の聴き取りによる意向把握という定性データ の両方を、十分に考慮した合理的なものとしてなされるべきです。 これにより、市の説明責任の果たし方は、市民全体の利益を反映し た客観的なものへと移行するでしょう。 提言 4-4:全庁的な苦情対応システムの構築 提言: 市は、苦情を処理するため、複数部署にまたがる体制を構 築することを提言します。

提言の趣旨:本件は、児童センターという孤立した現地機関が手に 余る苦情を抱えていたことに始まり、本庁のこども政策課が十分な 調整に乗り出さなかったことが、重要な転機となりました。この種 の苦情に対して、関連した部局(法務、児童福祉、市民生活、都市 計画、教育委員会など)による横断的な体制が自動的に立ち上がる 制度を用意する必要があります。調査、調停、対立解決のための明 確なステップが含まれ、苦情主に迎合することなく、条例や規則と 地域社会全体の福祉に根ざした対応としなければなりません。管理 職を含む職員に対し、継続的な研修を実施する必要もあります。 5. コミュニティ再生支援 提言: 本委員会は、市が直ちに、青木島地域の関心を持つすべて の住民を対象として、中立的な第三者である専門家が進行役を務め る「青木島円卓会議」開催を支援することを提言します。 提言の趣旨: 青木島地域内における、または地域と行政との分断 の傷は、今もなお癒えていません。市の失策は隣人を対立させ、苦 い思いを残しました。単に新しい公園を建設するだけでは、この見 えない亀裂は修復されません。専門家が進行役を務めるプロセス は、住民が不満を表明し、恐れることなく異なる視点に耳を傾け、 自分たちの地域の未来について協力して新しい共通の理解を築き始 めるために必要です。

青木島遊園地廃止問題 明らかになった問題点 (本報告書第 1~6 章よ り) 問題点と提言対応表 市民委員会からの具体的提言 責任の所在の曖昧さ: 市長のリーダーシップ 欠如、公約・条例違 反、職員の行政責任 提言 1: 市長の謝罪・給与返納・青木島小学校 訪問、関係職員の処分 検証の形骸化: 独立性に欠ける市の 「検証」体制、会計体 制 提言 2: 日弁連指針に基づく検証委 員会の再設置、会計管理者への外部監 査(廃止決裁なしで支出している) こどもの権利回復: 「遊ぶ権利」 「意見表明 権」「表現の自由」が組 織的に軽視・侵害され た 提言 3:代替公園の設置、 「こどもの 権利条例案」に「遊ぶ権利」とこども の遊ぶ声を騒音と見なさない条項追 加、表現の自由侵害への市長謝罪 制度的欠陥:恣意的な 意思決定、客観的根拠 の欠如、杜撰な苦情対 応プロセス 提言 4: 公共施設の改廃に関する条 例の制定、行政プロセスの文書化徹 底、合理的根拠に基づく政策立案 (EBPM)の徹底、全庁的な苦情対応方 針 地域コミュニティの分 断: 市の不作為が地域 内の対立を煽り、不信 感を生んだ 提言 5: 専門家による対話の場の設 定を通じたコミュニティ再生支援

結び:子育て先進都市への再生 青木島遊園地の廃止は、長野市の歴史における痛恨事であると同 時に、現代日本が抱える課題を象徴する国民的な事件となりまし た。いざというときに、行政が公正であること、透明であること、 そして弱い人々-こどもたち―を守ること―を果たせなかった事案 として、広く記憶されています。 しかし、この物語の結末はまだ書かれていません。この問題の解 決は、もはや長野市だけの問題ではなく、全国の子育て世帯が固唾 を飲んでその行方を見守る、公共的な意味を持つ関心事に至ってい ます。長野市がこの過ちから何を学び、どう再生するのか。その姿 を示すことこそ、今、国民が長野市に最も期待していることです。 本委員会がこの章で提示した提言は、その期待に応えるための、 具体的なロードマップです。 単に失われた信頼を回復するだけではありません。この深刻な教 訓を糧に、日本中のどの都市よりもこどもたちの声が尊重される、 「子育て先進都市」として生まれ変わる好機でもあります。言い訳 や責任転嫁、先延ばしの時は終わりました。 国民的な注目を集めるこの問題に真摯に向き合い、すべての子育 て世帯を安心させるという重い責任を果たす。その勇気ある、断固 とした行動を、私たち市民は長野市に求めます。